[리뷰] 나를 지은 아홉 개의 집

in Review on Review, Book, 집, 사람, 삶, 건축, 주택, 단독, 연립, 빌라, 임대, 셰어, 원룸, 아파트, 사무소, 공간

새움출판사의"나를 지은 아홉 개의 집(이규빈 저)"를 읽고 작성한 리뷰입니다.

“예스24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 도서를 제공받고 작성한 리뷰입니다.”

아홉가지 공간에 녹아있는 건축가의 기억을 살펴보며, 공간이 인간의 삶에 주는 진정한 의미를 되새기는 책.

개인적으로 부모님이 거주하시는 시골 전원주택의 노후 연한이 다 되어감에 따라 시골에 집짓기를 40대의 프로젝트로 선정한 후 건축과 건물이 가지는 본질에 대한 고민이 많다. 마침 건축가로써 커리어와 수상 경력이 뛰어난 저자의 책이 눈에 띄었다.

저자는 집을 단순한 쉼터가 아니라 ‘나라는 사람을 형성한 도구’로 본다. 연립주택, 빌라, 원룸, 아파트, 셰어하우스 등 아홉개의 공간을 바라보는 건축가의 기억은 무엇일까? 그 기억 속에 숨겨진 거주 공간이 삶에 주는 본질을 알아야 멋진 집을 지을 수 있겠다는 생각이 들었다.

특히, 한국의 거의 대부분의 주택 유형별로 각각의 의미를 부여하고 있어 어떤 집을 지으면 좋을지 상상을 구체화하는데 많은 도움을 받은 것 같다. ‘비어 있기에 모든 걸 담을 수 있는’ 역설이 숨겨진 마당 이야기와 같이 말이다.

요즘 마당있는 집을 찾기는 어렵지만 재테크와 경제적 측면의 우선순위에서 밀릴뿐 사람들은 마당에 대한 동경이 강한 것 같다. 보통 마당은 ‘쓸모없는 빈 공간’으로 치부되지만, 사실 그 비어 있음이야말로 결혼식, 장례식, 동네 잔치, 아이들 놀이터까지 모든 걸 수용할 수 있는 힘을 지니고 있다.

꽉 차 있으면 아무것도 못 넣지만, 텅 비었기에 무한한 가능성이 열리는 셈이다. 나 역시 어릴적 세를 들어 살면서 동생과 뛰어놀았던 마당의 소중함을 생생히 기억하고 있다.

복도도 마찬가지이다. 방과 방을 잇는 그 좁은 길목은 저자에게는 ‘기억의 저장고’였다. 벽 너머 층간 소음, 한밤 화장실 청소 소리, 이웃의 발소리까지. 이 공간은 안과 밖, 나와 타인을 연결하는 ‘사이’로서 불안과 기대를 동시에 품는다.

현관은 또 어떤가. 문을 열고 들어설 때의 그 순간, 신발장과 거울 사이 좁은 공간이 ‘집 안 나’와 ‘밖 나’를 전환하는 문턱이다. 저자는 이곳을 통해 이웃과 스치며 배운 예의나, 문간방 같은 반쯤 열린 공간에서 느꼈던 사생활의 경계를 회상한다. ‘임시 공간’처럼 느껴지지만, 사실 이 경계가 우리를 사회적 존재로 다듬는다.

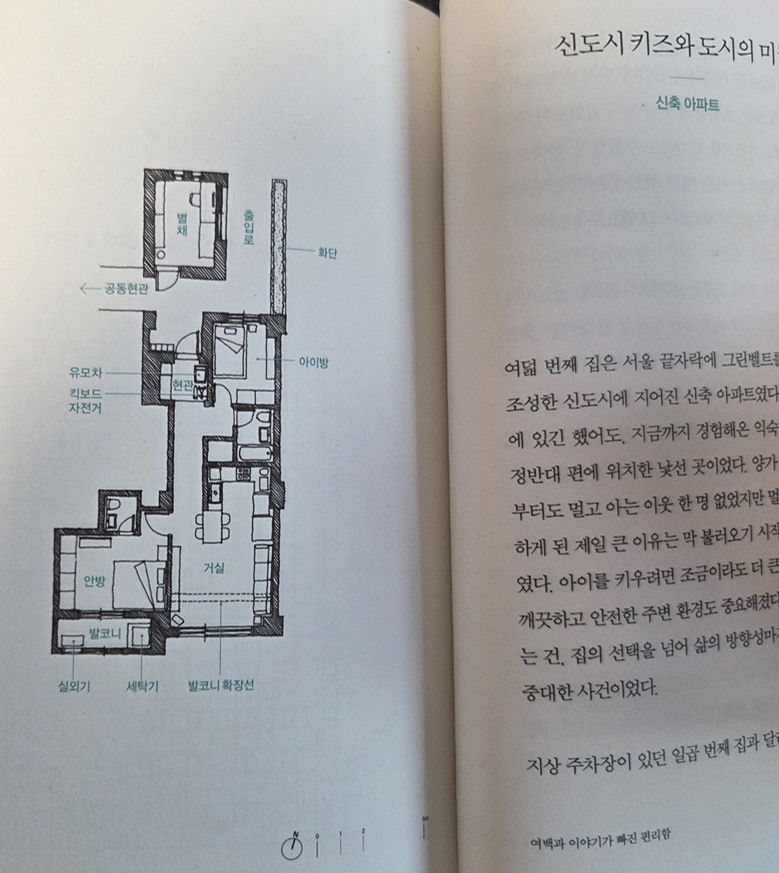

발코니는 더 특별하다. 이제 에어컨 실외기나 세탁기장으로 전락한 공간이지만, 작가는 이곳을 ‘변화의 창’으로 본다. 옥상이나 발코니에서 바라본 골목, 담장 너머 풍경이 삶의 전환기를 상징한다.

빈 발코니는 마당처럼 비어 있어서, 도시 재개발 소식이나 이웃의 삶을 투영하는 캔버스가 된다. 공간의 여백이 미래를 그려내는 도구라는 점을 기억해야 한다.

마지막으로 계단실과 벽. 빌라나 아파트의 계단실은 어둡고 습하지만, 작가에게는 이웃을 마주치는 ‘예기치 않은 만남의 장소’였다. 벽은 장판지나 벽지 패턴으로 우리를 둘러싸며, 보이지 않는 안정감을 준다.

AI가 건축 설계 도면을 작성해 주는 시대. 인간과 닮은 로봇이나 캐릭터가 어설프게 닮을수록 오히려 불쾌함과 혐오감을 느끼는 현상 즉, 불쾌한 골짜기(Uncanny Valley)가 주는 AI의 한계도 보였다. 생각보다 사람은 디테일 하구나. 이 부분은 각 분야 전문가들이 공통으로 말하는 지점이니 AI 시대에 살아갈 길이 당분간은 이 지점이 아닐까 싶다.

이처럼 건축가의 눈을 빌려 바라본 공간은 그동안 몰랐던 공간의 품고 있는 숨은 진의를 느끼에 해주었다. 신축 아파트로 이사오면서 느껴던 정서적 안도감이나 트인 공간에서 파생되는 아이디어의 원천이 내 노력에 의한 것인줄로만 알고 있었는데 돌이켜보니 공간이 내게 준 선물이 아니었나 싶다.

다행스럽게도 이 책을 읽으며 부모님을 위한 전원주택을 어떻게 지어야 할지 많은 아이디어가 샘솟았다. 그저 남들눈에 예쁜 집이 아닌 각각의 공간이 삶에 선물을 줄 수 있는 본질을 다시 돌이켜보려 한다.